1.はじめに

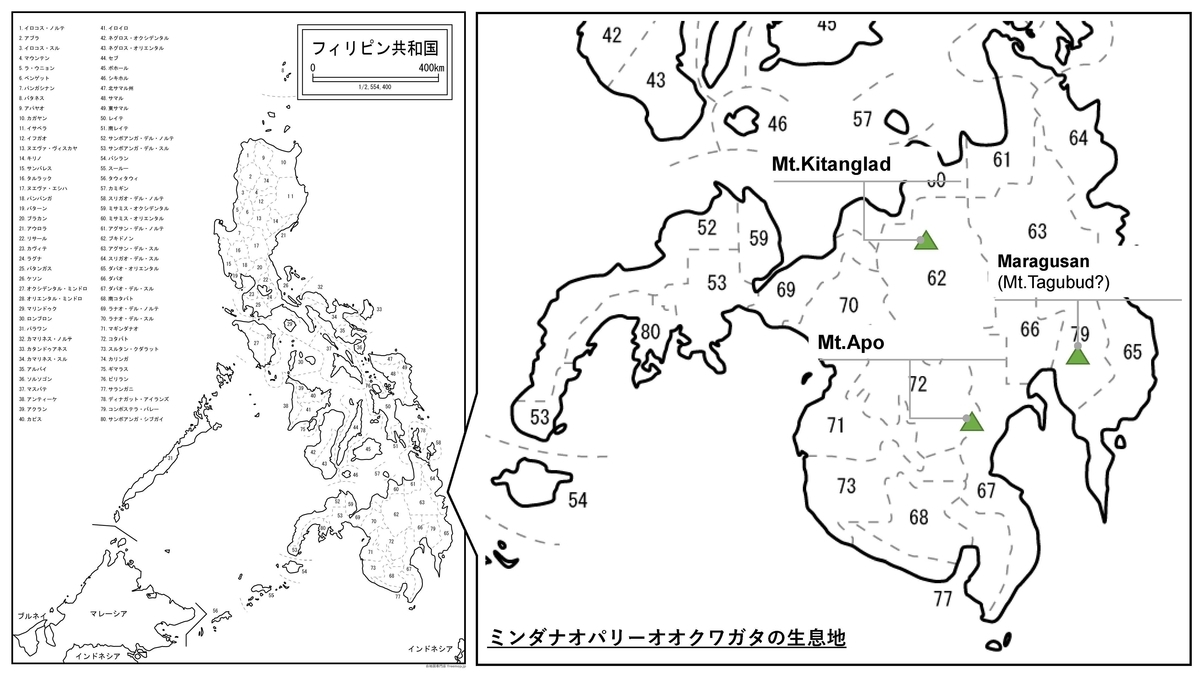

今回ブリードしたDorcus ritsemae setsuroiはフィリピンのミンダナオ島に生息するパリーオオクワガタの1亜種です。パリーオオ呼称が個人的に馴染むので敢えて記載しています。不人気種パリーオオクワガタの中では断トツで人気種という、褒められているのか貶されているのかよく分からない寸評がクワガタマニアの間では浸透しています。シャープで長い大顎形状は数居るオオクワガタの中でも異彩を放ち、世界一美しいオオクワガタと称しても過言ではない...そろそろ石が飛んできそうなのでやめますね…。産地はアポ山(2,954M)、キタングラッド山(2,899M)等のラベルをよく見ます。他に産地あれば教えて下さい。上述の通り比較的標高の高い山に生息していることからも、他亜種と比べて幼虫飼育の適温が低めの印象です。自然下においても他パリーオオ亜種よりも高所にいる感じですかね。

2.種親紹介

♂69mm (2019年1月羽化)

♀40mm (2018年11月羽化)

産地はMt.アポ産。前回サイクルでは♂に偏ってしまいましたが、知人から同産地♀を譲っていただきました。成熟が早い種類なので羽化後3-4か月でペアリングが可能ですが、1年近く充分に成熟させます。

3.ペアリング-産卵セット-割出-幼虫飼育-羽化

①ペアリング(2019年11月22日)

1年近く成熟させていたので、雌雄ともにゼリーを良く食べており、クリアスライダー小に拘束無しで同居させましたが、雌への威嚇もなくメーティングしていました。ペアリング時の成体管理温度は18-20度。

②産卵セット(2019年12月19日)

ペアリングして1か月ほど雌を個別管理しゼリーを十分に食べさせました。パリーオオはマットにも材にも産卵しますが、材は柔らかめを好む傾向があります。今回は植菌霊芝材とカワラ材の2本を使用、25度まで加温し管理。

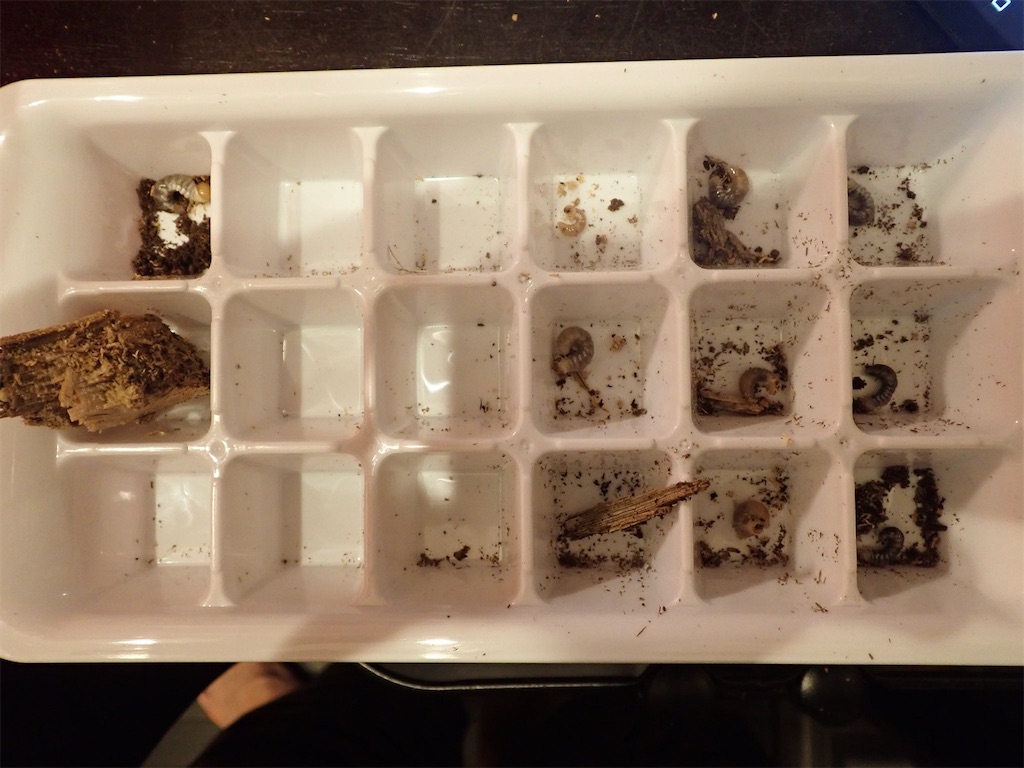

③産卵確認-割出(2020年1月6日-2020年3月27日)

セットを組んでから1か月弱で産卵を確認。

↓1回目割出(2020年2月1日)

22幼虫3卵回収。霊芝材は柔らかすぎたようでカワラ材から多く出てきました。

↓2回目割出(2020年3月27日)

2回目のセット(カワラ材を新規で使用)からは9幼虫1卵を回収。材とマットそれぞれ半々から出てきました。35頭体制となりましたが、うち5頭をTwitterのフォロワーへトレード前提で投げましたが音信不通に。良く知った人とトレードした方が良いですね。勉強になりました。

④幼虫飼育(2020年2月1日-)

2月1日に800CC菌糸瓶(KBファームAGを使用)へ投入、5月24日に2本目ボトル交換した個体。18-20度管理。初齢からの成長速度が速い印象。

2本目以降はマット飼育に切り替えます。居食いしながらじっくり食べています。DOS生オガ、グローバルLBマット、RTN Uマットの3銘柄を容器容量に対して10-15%程加水して使用しています。

♀は2020年7月には前蛹を確認。

早い♂は2020年8月に蛹室を形成。

⑤蛹化-羽化(2020年7月30日-)

2020年7月30日 良い位置で蛹化した♀。

♂は2020年9月中旬頃から順次蛹化。

蛹の最大体重は15g

2020年11月頃から羽化ラッシュ。大事故なくほぼ完品で羽化してくれました。

以下、ざっと羽化個体紹介(♂は全て、♀は次世代使用予定個体のみ)していきます。

4.羽化個体紹介

① ♂68mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出→プリカ養生

2020年3月6日 AG800

2020年7月7日 DOS生オガ1400 (23g)

2020年8月17日 蛹室形成確認 (蛹体重12g)

2020年11月5日 羽化確認

② ♂73.5mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出→プリカ養生

2020年3月6日 AG800

2020年6月3日 LBマット1400 (24g)

2020年8月17日 蛹室形成確認

2020年9月13日 蛹化確認 (蛹体重14g)

2020年11月3日 羽化確認

③ ♂71.8mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出→プリカ養生

2020年3月6日 AG800

2020年5月24日 LBマット1300 (24g)

2020年9月28日 蛹化確認 (蛹体重14g)

2020年12月12日 掘出

④ ♂71.5mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出→プリカ養生

2020年3月6日 AG800

2020年6月19日 LBマット1400 (22g)

⑤ ♂71.5mm

2020年2月1日セット

2020年3月27日割出

2020年3月27日 AG500

2020年7月17日 DOS生オガ800 (18g)

2020年9月30日 DOS生オガ1300 (22g)

2020年11月17日 蛹化確認 (蛹体重13g)

2021年1月10日 羽化

⑥♂72.5mm

2020年2月1日セット

2020年3月27日割出

2020年3月27日 AG500

2020年7月26日 LBマット1400 (21g)

2020年10月17日 LBマット1400 (23g)

⑦♂ 72.6mm

このサイクルで全長に対する顎の比率が最長の個体なのですが、威嚇写真ではあまり伝わらないですね…

2020年2月1日セット

2020年3月27日割出

2020年3月27日 AG500

2020年7月7日 DOS生オガ+AG割カス1300 (8g)

2020年10月10日 DOS生オガ 1300 (25g)

⑧ ♂ 72.3mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年5月24日 DOS生オガ2300 (20g)

2020年9月10日 DOS生オガ1300 (22g)

2020年12月11日 蛹化 (14g)

2021年1月10日 羽化

⑨ ♂ 72.3mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年5月24日 LBマット1500 (22g)

2020年9月3日 蛹室形成 (蛹体重14g)

2020年12月13日 羽化

⑩ ♂ 73.3mm

幼虫体重は乗らずとも蛹体重は最大タイの15g。大顎基部の太さは4.6mm、胸幅の太さも次点(24.7mm) あり全♂個体の中では太めの個体。

Uマットを使用。分解が進んだマットは最後の暴れを抑止、縮みにくい?

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年6月9日 Uマット1400 (20g)

2020年9月10日 Uマット1400 (22g)

2020年11月28日 蛹化 (蛹体重15g)

2021年1月中旬 羽化

⑪ ♂ 73.0mm

2020年2月1日セット

2020年3月27日割出

2020年3月27日 AG500

2020年7月15日LBマット1500 (21g)

2020年10月17日 LBマット1500 (24g)

⑫ ♂ 73.8mm

大顎基部の太さは4.8mmと最大値。蛹体重は15gとこちらも最大タイあったものの、15g前半値でサイズに反映されなかったか?

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG500

2020年6月10日 LBマット800 (11g)

2020年9月10日 LBマット1300 (25g)

2020年11月28日 蛹化 (蛹体重15g)

⑬ ♂ 74.5mm

顎率29.8%と最も短く、胸幅も当サイクル最大(24.8mm)のため、がっしりとしたミンパリらしからぬ迫力を感じる個体。大きめの容器を使用すれば2本返しでも十分かもしれません。

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年6月19日 DOS生オガ2300 (25g)

⑭ ♂ 74.7mm

幼虫最大26gまで乗った個体。

サイズもまずまず、全体のバランスも良いです。

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG500

2020年6月23日 DOS生オガ1500 (22g)

2020年9月10日 DOS生オガ1500 (26g)

2020年12月11日 蛹化 (蛹体重15g)

⑮ ♂ 75.0mm

当代最長個体。顎率も次点で美しい個体です。

最終瓶で伸びた or 暴れの少ない ポテンシャルの高い個体と思います。

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年6月19日 LBマット1400 (22g)

2020年9月14日 LBマット1500 (22g)

2020年12月3日 蛹化 (蛹体重15g)

2021年1月10日 羽化

⑯ ♀ 42.1mm

♀の中で最大頭幅12.3mm

次世代種親として使用します。

2020年2月1日セット

2020年3月27日割出

2020年3月27日 AG800

2020年10月10日羽化確認

⑰ ♀ 42mm

頭幅は12.1mm

2019年12月19日セット

2020年2月1日割出 (プリカ養生)

2020年3月6日 AG800

2020年5月28日 LBマット500 (9g)

2020年7月30日 蛹化

2020年9月8日 羽化

5.まとめ

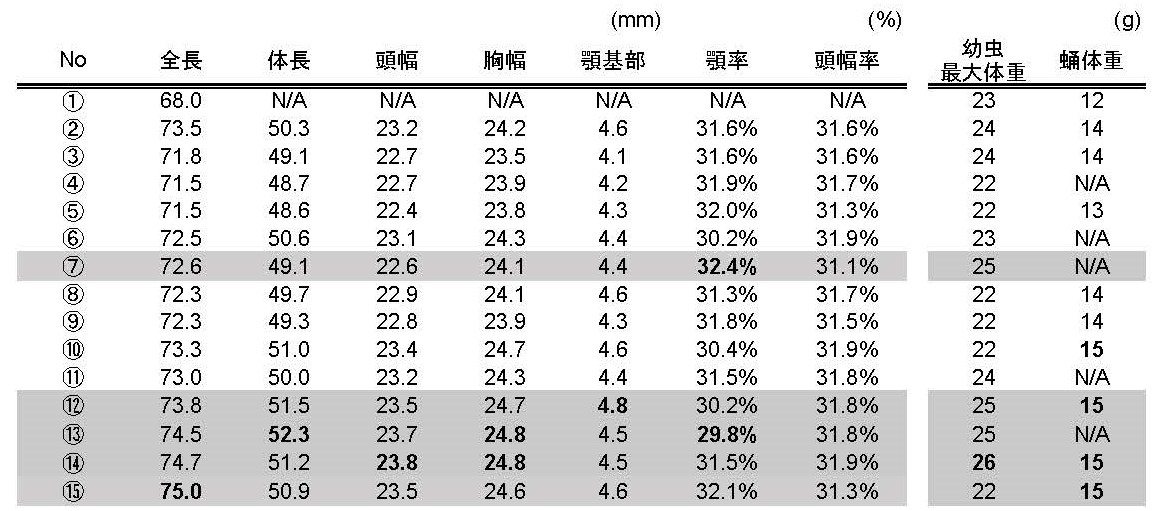

今回の最大個体は75.0mm(74.7mmかなと思ったら棚の奥から最大個体が出てきてくれました)となりました。野外レコードは81.5mm、飼育レコードは79.0mmなので遠く及ばない結果でしたが、色々な銘柄のマットを試したり、データをとったりしながらブリードしたので楽しかったですね。

データは幼虫や蛹体重、全長に加えて、体長、頭幅、胸幅、顎率(1-(体長/全長))と頭部率(頭幅/全長)のデータをとってみました。(70mm以上の♂のみ)定量的に見てみると、個性やポテンシャルの有無が見えてきて面白いですし、種親選びのヒントになるのかな、と思いやってみた次第です。面倒くさいので全種でやるのは難しいですが、思入れのある種なので今後も継続したいと思います。

今回は1本目はKBファームのAG(オオヒラタケ菌糸)、2本目以降を3銘柄のマットを使用しましたが、発酵浅めから深めまで何でも食べて成長するような印象でした。Uマットを使用した個体は幼虫最大体重に対して蛹体重が比較的乗りましたし、太い個体だったのは少し驚きましたね。今回は一貫して18-20度で飼育していましたが、成長速度が速く、特に初齢から三齢まで一気に大きくなる個体が多かったので、2本目までに20gまで乗せておいて、あとはぐっと温度を下げて(16度くらい?)大きめの容器での2本返しでも良いかもしれません。次サイクルでは75mmをコンスタントに作出、最大77mm越えを目標に取り組んでいきたいと思います。

![BE-KUWA(72) 2019年 08 月号 [雑誌]: 月刊むし 増刊 BE-KUWA(72) 2019年 08 月号 [雑誌]: 月刊むし 増刊](https://m.media-amazon.com/images/I/51-GvzNhZcL.jpg)